前もって描いていたスケジュールでは、先週行うはずだった種籾の塩水選。

ちょっと事情があって今週になってしまいました。

米作りに挑戦してみたいなぁと、漠然と考えていたのですが、

縁あって、うちの集落の休耕田を昨年譲ってもらうことが出来ました。

結果的には田起こしもしてもらい、

苗も譲ってもらい、僕たちはただ植えただけ。

おかげで今、おいしいごはんを毎日いただくことができています(感謝)

さて、今年からは僕達が続けられる方法でやっていかなければいけません。

僕の思考パターンとしては、

何をするにしても最初から自分で工夫して行うのではなく、

数ある方法や事例から自分にマッチするものを一つ決めて、なるべく正確に実施し、

その結果から、自分の環境に対する問題点や改良点を工夫していく感じです。

米作りに関しては、岩澤 信夫さんの不耕起農法で。

そして育苗は、横田 不二子さん著の「週末の手植え稲つくり―5畝の田んぼで自給生活を楽しむ」

を参考にトレースしようと決めていました。

実は、不二子さんの本を大阪に忘れてきたのが、

塩水選が今週に延期になった理由です(汗)

前置きが長くなりましたが、早速開始〜!

種籾用には刈り取る前に抜穂(元気な穂を目視で抜いていく作業)をした籾を使うのですが、

僕は先に刈り取ってしまったので、

はさ掛けにかけた状態から抜き取っておいたものです。(それでもいいのかっ?)

さらに、量が足りないと嫌なので、食べるために袋詰め保管している籾を倍量準備。

塩水選とは、塩や泥で比重の重い水を作って籾を投入し、

底に沈む比重が重い充実した種子を選び出す作業です。

1本植えの場合、ここで選んだ1粒が田んぼの1株となるわけだから、とっても重要。

うるち米(普通のご飯のお米)は比重1.13で選り分けるそうだが、

不二子さんの本では1.15でより優秀な子を選ぶようにしている感じ。

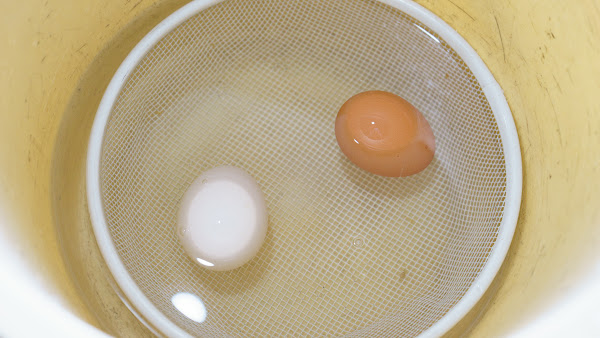

僕は比重計を持ってないので、昔ながらの新鮮な生卵を浮かべる方法でおおよその比重を作ります。

塩をなるべく無駄にしたくなかったので、作業はやりにくいですが少量で。

2リットルの水に約500gの塩を溶かしこみ、

生卵を浮かべ、水を追加しながら濃度を調整していきます。

ネットにはいろいろ書いてありますが、玉子が横になってこんな感じでいいのかな。。

底に沈んだ籾を取りやすくするためにザルを沈めて、少量ずつ籾をよく混ぜながら投入。

浮いた軽い籾をすくい網ですくっていきます。

重い籾に巻き込まれて軽い籾が沈んでないか、何度かかき混ぜてすくっていきます。

この時の鼻歌は最近流行ってるメーガン・トレイナーの「ALL ABOUT THAT BASS」

ぽっちゃりの女の子が歌う、重いのがいいのよ!って歌(笑)

左がエリート、右が落第。

落第というと劣等生みたいで、なんだか悲しくなってきますが、

この後洗って乾かし、他の友達たちと一緒に美味しく頂きます。

我が家では米は籾保管で、定期的に籾摺りして玄米で食べますので、

抜穂とかいらないんじゃと思っていたのですが、

普通の籾を選別してみてびっくり!

良い籾はほんのちょっとしか取れません。

目視で良い穂をよって抜いているときは、

その他と比べてさほど変わらないんじゃって思っていたのですが、

ばかにできませんね、人の目って優秀です。

この後消毒をするのですが、準備する間家の前の用水路に浸しておきます。

酸素たっぷりの山の湧き水です。

種籾は病気の原因となるカビや細菌に汚染されていることがあるそうで、

普通は農薬を使って消毒するそうです。

僕は不二子さんの本にならって薬品を使わずお湯で消毒をします。

本によると60度のお湯に5分付けるのですが、

種子が冷たいので付けた途端に冷めてしまいます。

不二子さんはお風呂など大量のお湯で温度が下がらないように工夫していますが、

僕はさらにケチった作戦で。

60度のお湯をはった発泡スチロール容器を2つと、35度のお湯を入れたのを1つ。

おもいっきり沸騰したヤカンを用意。

まず35度の容器に3分ほどつけて、種子の温度を30度くらいまであげます。

その後1個めの60度のお湯に→すぐに横の2個目の60度の容器に移し、

1個目の容器にお湯を足して60度へ→1個目の容器に種を移し、

2個目の容器にお湯を足して60度へ。

これを繰り返して、ピッタリ60度のお湯に通算5分間つけて完了〜!

すぐに冷水に浸し、あとは10日ほど水に浸したまま発芽を待ちます。

これは籾に含まれる発芽抑制成分をじっくり洗い流す目的で行います。

暖かくなるまで発芽しないように籾が持っている成分なのですが、

育苗では、全ての種子が同時に発芽して欲しいのでこれを取り除き、

後に人工的に発芽条件を整えて、一気に発芽させるわけです。

幸いうちは山の湧き水の水道があるので、

ちょろちょろ掛け流しにしておきました。

酸素とミネラルたっぷりのお水で種が喜んでるかなぁ(笑)

############################

今日のごはん

############################

今夜は久しぶりにお母さん寿司。

要はシャリをしっかり握るのではなく、

軽く一口大に取り分けて飯切りに並べておき、

食べるときに自分でネタを載せて寿司を作るパターンです。

オイルサーデンを作ろうとゲットした刺身用と明記されていないカタクチイワシが、

あまりに新鮮で脂が乗ってたものですから、

ついついネタの仲間入り。

(アニサキスにおなかかじられることがあるので、良い子は真似してはいけません)

朝食に巷で話題の「沼サン」を作ってみました。

「沼サン」とは、陶芸家の大沼さんという方の奥さまがご主人のために作られるサンドイッチで、

キャベツを中心に具材をもりもりにしてギューっとプレスするのが定義のようです。

本日は畑の春キャベツを細切りにしたのと、玉子焼きをライ麦入り食パンでサンドしました。

ついつい朝から食べ過ぎちゃいました。(汗)

お供に、相方が友達からもらったという上等の紅茶を淹れました。

流石におふらんすのお紅茶。ティーバッグのとはひと味違います(笑)

晩ご飯は、久しぶりのポッサム。

1週間熟成させた塩豚を茹でてスライスし、キムチと白ネギといっしょにサラダ菜で包んで食べます。

実はこのキムチ、相方がお料理の先生をしている友達からもらったレシピで、

我が家の白菜を漬けた、初挑戦の手作りキムチ。

しか~し、せっかく頂いたプロのレシピがあるのに、

「甘いのがイヤなのでちょっとアレンジした」とのこと。

相方が勘に走るこのパターンは概ね7:3で旨いものができるんですが、

今回は敗北〜!辛くてどうしようもない味に。。

どうするよ~?と思っていたら、ポッサムのキムチとして出してきました。

転んでもタダでは起きませんねぇ。

これはイケます。辛いキムチを少しいれるだけで、脂っこい豚がさっぱりいただけました。

しかし、せっかくのプロのレシピ。

次はちゃんとレシピ通りにおいしいキムチをつけてほしいもんです。

前菜は、春らしく新物のホタルイカと白菜の菜の花の和え物。

暖かくなってくると、畑には色んな菜の花が咲いてきますが、白菜の菜の花が一番おいしいです。

さっと茹でて白醤油につけると、幸せな春の味になるんですよ。

そしてサラダは、お隣さんからいただいた青首大根のオイマヨゴマ味。

これがまた、うちの大根の5倍くらいの立派な大根。

抜きたては瑞々しくていくらでも食べられますね。

いっしょにいただいた聖護院大根は、塩豚のゆで汁でコトコト炊いて、来週のお弁当になる予定です。

ごちそうさまでした。

############################

今日の写真

############################

忙しさにかまけて、1年近く生け垣の選定をサボっていました。

うちの生け垣はサンゴジュとスギなのですが、

もはや、電動バリカンではカットできないほど伸びた枝が太く立派に育っています(泣)

電動バリカンでちまちまやってたのでは終わらない量なのもあって、

前々からエンジンのヘッジトリマーが欲しいなーって思っていたのです。

しかし高い!

10万超えです(泣)

ってことで、いつものヤフオクで格安中古をゲット。

エンジン不調ってこともあって6000円で落札です(直せるのかっ!)

どうせエンジン不調ってことは、キャブが詰まってるんだろうと高をくくってたのですが、

実際は不調どころか不動(やられたー!)

ところがキャブをばらしたところとっても綺麗。

(写真はさらに洗浄したもの)

上の方にバラバラになっているのはゴムの部品で、

最初にガソリンをキャブに送り込むためのポンプのようなものですが、

完全に硬化して機能していませんでした。

部品を注文しても出るかどうかわからないので、

ホームセンターで草刈機の部品を物色したところ、

サイズ的にはいけそう。

ダメ元でエアクリーナー用のスポンジと一緒に買ってきました。

結果は、バッチリ復活!

普通のキャブなら、このプライマリポンプを使わなくても、

スターターの紐を引き続ければ次第にガソリンが吸い込まれてくるのですが、

このタイプのキャブは全然かからないみたいですね。

試しにちょっとだけカットしてみましたが、

エンジンヘッジトリマーすげー!

電動の10倍、いや20倍位の勢い・パワーで一気にかれちゃいます。

やったね!

コメント